Was trägt die junge Filmkunst zur ARCHÄOLOGIE DER VISUELLEN ERFAHRUNG bei?

Was trägt die junge Filmkunst zur ARCHÄOLOGIE DER VISUELLEN ERFAHRUNG bei?

Was trägt die junge Filmkunst zur ARCHÄOLOGIE DER VISUELLEN ERFAHRUNG bei? / Sie kann nicht graben / Sie hungert nach Erfahrung / Die Filmkamera und neuen Tools der Digitalität / „Lesen wie es einst in Babylon die weisen Männer in der Schafsleber taten …“

… In den Treibhäusern von Lichtspiel, Kino, Kamera und Pioniergeist … …

… Was vermag der letzte Sprössling der Künste, der Film (vor den Graffiti), was andere Künste nicht können …

Gegenstand des Films ist der Moment, die blitzartige Spur der Einzelheit. Das, was wir Filmemacher (und die Zuschauer) auf Grund unseres Gewohnheitsblicks, der Struktur unserer Einbildungskraft und ihrer Filter, nicht wahrnehmen, tritt in Erscheinung. Die Kamera ist als Beobachterin unbestechlich. Die Filmwirkung beruht auf „Verblüffung“.

Die Montage bildet Zusammenhang. Einander fremde Zeiten treffen im Film aufeinander. Nie geht es um ein Bild. Immer um die Differenz, die Mehrstimmigkeit, die Beziehung zwischen zahllosen Bildern. Insofern korrigiert der Film den „Augenblick“. Er ist nie nur Gegenwart, sondern interessiert sich für alle grammatischen Zeiten – und zusätzlich für die Ungrammatischen. Insofern enthält der Film eine Korrektur des Alltagsblicks.

Zur Aktualität der Bilder entwickelt das Filmbild Gegenbilder. Dabei ist das Aktuelle nicht besser als das Imaginäre, das Imaginäre nicht wichtiger als das Beobachtbare. Das Filmbild ist anti-hierarchisch. Es existieren in ihm, dem Filmbild, permanent zwei Bildströme: der Subjektive im Zuschauer und der Quasi-Objektive auf der Leinwand. Die Leinwand ist nur der Vorwand, dass ein Mensch den eigenen Bildern, die er längst besitzt, zusieht.

Das Prinzip des Films ist äußerlich die Montage. Substanziell ist es die Konstellation. Der Montagegriff „nutzt“, „erledigt“, kein früher gesehenes Bild, sondern verstärkt und erneuert es. Ergänzt um Subjektivität des Zuschauers. Er kombiniert Bildfragmente, in denen sieben, siebzehn oder 86 Bilder zueinander in Dialog treten.

Die Filmkameras und die Tools, die als virtuelle Tools dienen, sind versessen auf Einzelheiten. Sie sehen etwas, was der Filmemacher erst am Schneidetisch entdeckt. Dies, die entschiedenere Präzision der Wahrnehmung – die sich dem Gewohnheitsblick entgegensetzt –, nennt Walter Benjamin das Optisch-Unbewusste der Filmkamera.

Ein Zaubermittel des Kinos, die innere Basis der „Traumfabrik“, war eine Verlangsamung, eine Zeitverzögerung. In den klassischen Vorführapparaten und der klassischen Kamera war ein 48stel Sekunde erforderlich für den Transport des Negativs oder der Kopie und nur ein 48stel Sekunde stand zur Verfügung für die Belichtung. Insofern herrscht in der Hälfte der Zeit einer klassischen Kinovorführung Dunkelheit. In dieser Pause, die das Bewusstsein nicht wahrnimmt, sind die Hirnsynapsen und alle Sinnlichkeit des Menschen auf höchster Aktivitätsstufe. Endlich einmal in einer ÖFFENTLICHKEIT SIND SIE AUTONOM UND SELBSTREGULIEREND TÄTIG!

Sie danken das mit Einbildungskraft, mit Assoziationen, etwas Unwiderbringlichem und Unbezahltem in den Zuschauern, das alle klassischen Filme begleitet hat.

Das – ein glücklicher Zufall der technischen Evolution – ging im digitalen Zeitalter verloren und wiederholt sich nur bedingt und auf ganz neue Weise. Nirgends haben wir DUNKELHEITEN MITTEN IM LICHT. Es geht um die Pause, die alle Zeiten der Welt und der Lebendigkeiten an den langsamen Takt und die Tonart der Lebendigkeiten anpasst. Das Prinzip Film kann man bezeichnen als die Suche in der Lücke aller Geschwindigkeiten der Gegenwart nach einer Pause, die die Einbildungskraft, die Sinne und den Verstand in Zusammenhang bringt. Nur in ihm verbinden sie sich.

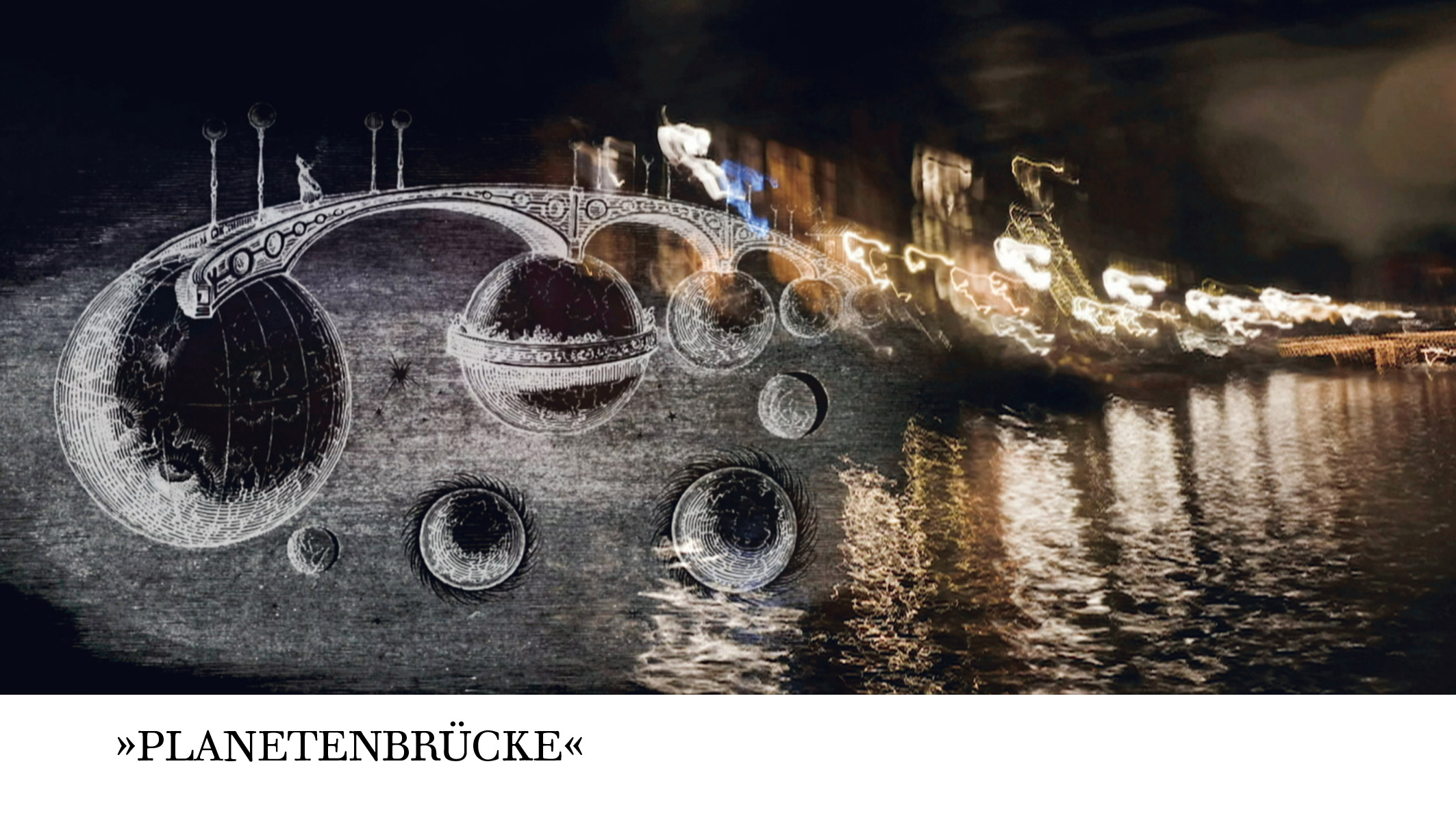

Das Bild kommentiert das Schlussbild des ersten Bandes des Passagenwerk von Walter Benjamin: Grandvilles Planetenbrücke von 1820. Hier mit „Lichter im Hafen“ aus dem Separatrix Projekt, Seite 438/439, Kapitel 8 (48stel-Sekunden-Kamerabilder).

Ein Wetter von Licht

Im vorliegenden Fall hat mein Kameramann Thomas Willke nach diesem Verfahren im Hafen von Amsterdam nachts gefilmt. Die Wasser in ständiger Bewegung, das Licht der Hafenanlagen und Häuser, zeigt in den Standbildern, auf die dann bei erneuter Filmaufnahme Bilder gesetzt werden können, die autonome Bewegung, den Wirbel von Licht. Alles das sind Artefakte, »verdichteter Zufall«. Für Film und Literatur, die beide nicht malen können, ist dies eine authentische Ausdrucksform.

Sonne über den Wasserstrassen des Lido

Das Kino im Kopf des Zuschauers

Ein Geruch von Modder und Fischeiweiß vermischt mit Salzwasser. Von der adriatischen Gegenküste her eine kräftige Brise. Vom Festival¬palast, im Schatten an den Modegeschäften vorbei, gelangt man zum Hotelpalast Excelsior. Ich sitze auf der Terrasse dieses Grand-Hotels, mir gegenüber der Nobelpreisträger Prof. Dr. Kandel. Er scheint alterslos. Einerseits gehört er zum Jahrgang 1929 (das Festival von Venedig wurde erst 1932 begründet), andererseits scheint ein Stück seiner Seele im Alter von neun Jahren stehengeblieben zu ein. Er sitzt neugierig da wie ein Neunjähriger, aber auch gedächtnisstark. Er bezeichnet sich als Kinonarren. Das erklärt, warum er im Urlaub Film¬fesivals besucht. Er ist Herausgeber des Standardwerks für Neurologie und Gehirnforschung in den USA.

>Herr Professor, Sie sagen, die Gruppen von Hirnzellen, die wie in einem Konzert in jeder Sekunde milliardenfach „funken“, sprechen eine Sprache, die wir nicht verstehen und auch nicht sprechen können. Und diese Sprache der Hirnzellen und -netze habe nichts mit irgendetwas zu tun, was es außerhalb des Menschenkopfes gibt.

Wenn Sie messen, messen Sie „Äußerungen“. In der Länge eines Bruchteils einer Sekunde. Sie können sich diese elementare Mit¬teilung wie eine Silbe vorstellen oder wie sehr kurze Laute von Vogelstimmen. Ein absolut „unsinniger Text“, wenn Sie eine solche Aufzeichnung ansehen. Das aber nie einzeln, auch nicht wie ein „Konzert“, wie Sie sagen, sondern wie eine Partitur oder besser, wie die ganze Operngeschichte als Partitur.

Und zwischen dieser autonomen Hirnaktivität, offenbar sehr raschen Vorgängen, und der Umwelt nichts als Mißverständnisse?

Die sich in der Evolution aufeinander abgestimmt haben. Nur die Mißverständnisse blieben übrig, die zueinander passen, so daß das Hirn die Außenwelt (wenn auch mit irrtümlichen Text), sozusagen widerwillig, abbildet.

Also sind Innen und Außen gegensätzliche Texte?

Das sage ich ja. Für diese Feststellung erhielt ich meinen Nobelpreis.

Und wie verhalten sich dazu die Eindrücke im Kino? Es gibt sie innerhalb der Evolution erst seit 120 Jahren?

Eine achtundvierzigstel Sekunde lang ist es dunkel, eine achtundvierzig-stel Sekunde lang ist ein Bild belichtet. Das ist für das Hirn eine interessante Bewegungsart.

Was davon „sieht“ das Hirn? Sieht es das Schwarz zwischen den Bildern, die Transportphase? Reagiert es im Augenblick der Transportphase, wenn es für eine achtundvierzigstel Sekunde dunkel ist im Kino, autonom, d. h. mit den Zeichen, die es selbst erzeugt und nur selbst versteht?

Ähnlich.

Wie im Traum?

Oder unter Drogen. Es „sieht“ das Schwarz kontinuierlich, während dasselbe Hirn das „Bild“ als kontinuierlich, wenn auch „flimmernd“ sieht. Ein polyphoner Eindruck.

Unbewußt?

Nicht-bewußt. Ich weiß ja, daß ich in einem Kino sitze. Vielmehr zweifach bewußt. Ich sehe ZWEI FILME, einen vom Hirn selbst gemachten aus Dunkelheit und einen in Licht und Farbe, so wie die Augen es referieren, auch mit einer kollektiv und schon durch die Vorfahren hergestellten Empfindung, wie sie der Inhalt der Lichtbilder auslöst.

Der Reiz, der das Hirn träumen macht, liegt in dem raschen Wechsel?

Der aber bei zwei Stunden Filmlänge eine ganze Stunde lang Dunkel (das Hirn arbeitet autonom) und eine ganze Stunde lang Bild (das Hirn antwortet auf Reize) ergibt.

Und das ist besser als Wirklichkeit?

Viel besser.

Der Nobelpreisträger hatte seine elementaren Forschungen am Nervensystem einer hasengroßen Seeschnecke entwickelt. Eine dem Kino verwandte zweiströmige Information, sagte er, wäre nichts, auf das dieses an sich intelligente Tier mit seinen großen, aber nicht zahlreichen Nerven antworten könnte. Erst der menschliche Kopf sei (und zwar seit der Steinzeit) als Kino eingerichtet. Die Erfindung der Lichtspielhäuser habe insofern zu einer „Wieder¬erkennung“ geführt. Etwas, was die Hirnzellengruppen immer schon probiert hätten, habe sich plötzlich als Erlebnis angeboten. Darin bestehe das Kinowunder. Er persönlich, so Eric Kandel, halte das Kinovergnügen, dem er sich von Zeit zu Zeit aussetze, für nichts Geringerwertiges als seine wissenschaftliche Tätigkeit, aus der er allerdings sein Einkommen beziehe.

- Die Ausstellung in den Uffizien in Florenz

- Was trägt die junge Filmkunst zur ARCHÄOLOGIE DER VISUELLEN ERFAHRUNG bei?

- Die Zeittotale, eine Errungenschaft aus der Schatzkiste der Filmkunst, als nicht bloß technisches, sondern als inhaltliches Prinzip