Sammeln, was vom eingestürzten Zusammenhang in der modernen Welt übrigbleibt…

Sammeln, was vom eingestürzten Zusammenhang in der modernen Welt übrigbleibt…

Zu Panel C im Bilderatlas Mnemosyne von Aby Warburg

Zehntausende von Jahren nutzten Segelschiffe die natürliche, aber nicht in jedem Moment verfügbare Windkraft für ihre Fortbewegung. Eine Flaute kann Seeschlachten entscheiden. Ein Sturm kann stolze Flotten wie die der Spanier vor und rings um Britannien scheitern lassen. Reiche seemännische Erfahrung existiert im Kopf des Ulysses und tausende Jahre später in denen der Kapitäne des 18. Jahrhunderts. Dann folgt eine hybride Entwicklung. Auf die Schiffsleiber von Segelschiffen, die noch über Segel verfügen, wird eine Dampfmaschine mit Schornstein montiert. Das macht unabhängig von der Richtung der Winde, erlaubt Rekordgeschwindigkeiten für den Handel. Wenn aber der Wind von achtern auf die Segel bläst, entzünden die Funken, die aus dem Schornstein kommen, die vorderen Segel. Die hybride Phase in der Schiffsentwicklung war kurz.

In demselben Panel C sind Attribute des Astronomen Johannes Kepler zu sehen. Sie stehen in Kontext mit Zeppelinen, Luftfahrt, Konstellationen im Kosmos. Es hat mich verblüfft, dass sich die Architektur der Dampfschiffe, die auf die Segel-Dampfschiffe folgen und die Architektur der Zeppeline in den modernen Entwürfen für Weltraumschiffe fortsetzt. An sich wäre es bei Schwerelosigkeit und Mangel an Luftwiderstand im Weltall nicht notwendig, diese Strukturen, die für die Erdatmosphäre gelten, beizubehalten. Die Ikonologie ist konservativ. Die filigranen, über tausende von Quadratkilometern erstreckten, spinnennetzartigen „Raumflösse“ oder „kosmischen Fahrzeuge“, deren Gestalt die Raumfahrt einst bestimmen wird – riesige Netze oder Flächen –, sind für uns derzeit nicht vorstellbar.

Die Panels aus Aby Warburgs Bilderatlas sind Kartographierungen dessen, was wir uns nicht vorstellen können und dessen, was an Vorstellung bereits ausgedrückt wurde. Instruktiv sind die Kontradiktionen, nicht die Übereinstimmungen zwischen den Bildern.

Eine Seelenverwandtschaft über tausend Jahre hinweg …

Der Astronom und Astrologe Johannes Kepler hielt sich, nach von ihm vorgenommener Prüfung der Sternzeichen, für die Wiedergeburt des römischen Cäsaren Julian Apostata. Dieser Kaiser, der nach dem Zeitpunkt, zu dem Kaiser Konstantin das Christentum in Rom ausrief, seine Macht antrat, hieß „der Abtrünnige“ = Apostata, weil er spirituell die hetzerische Vernichtung der Antike durch christliche Bischöfe nicht ertrug. Lieber wollte er das Reich Alexander des Großen erneuern als betbüßerisch sich unterjochen zu lassen. Für Johannes Kepler war die Behauptung, er sei seelenverwandt mit diesem Kaiser, nicht ungefährlich. Seelenverwandtschaft – im Sinne der antiken Theorie, der Einsichten von Sigmund Freud und im Sinne von Aby Warburgs Gesamtkonzept, ist ein instantanes Ereignis. Die inzwischen verronnenen, mehr als tausend Jahre trennen dann den römischen Kaiser, dessen Geburtssterne genau denen von Keplers Horoskop entsprechen, in keiner denkbaren Wirklichkeit. Es ist so, als träte der römische Kaiser soeben zur linken Tür herein, Kepler spricht mit seinem Dienstherrn Kaiser Rudolf II und erklärt ihm die Seelenverwandtschaft. Er tritt also seinem Kaiser „in Augenhöhe“ gegenüber, er als Seelen-Kaiser, der andere als installierter Kaiser. Wie gesagt, war eine solche Position für Johannes Kepler nicht ungefährlich, weil Julian Apostata eindeutig ein Heide war. Keplers Mutter war in einem Provinzort beschuldigt, eine Hexe zu sein. Es gelang Kepler nur mit der Behauptung einer kaiserlichen Autorität, sie aus ihrem Verlies zu befreien. Noch war die spanisch gelenkte Inquisition in Mitteleuropa intakt.

Sternenverwandtschaft der Seelen ist ein weitläufig unerforschtes Gebiet. In der Ikonographie ist diese INTERDEPENDENZ ALLER ZEITEN besser festgehalten als in der sonstigen Öffentlichkeit. Konstellationen über tausende von Jahren hinweg sind etwas Reales. Eine Aktualität, die das nicht berücksichtigt, referiert nichts Wirkliches. Dies ist eine der Stoßrichtungen des Bilderatlas Mnemosyne.

Panel 47 / Picture 13

Tobias and the Angel

Länge: 01:06

Das Buch Tobit handelt von dem Sohn eines verschleppten frommen Juden. Als Kind wird dieser Tobit ausgesandt – in der deutschen Bibel-Tradition ist er nach dem Namen des Buches Tobias benannt, er selbst heißt nicht Tobias, sondern Tobit – in eine Stadt in Medien. Ihn erwarten drei Aufgaben Gottes. Er soll seinen erblindeten Vater heilen, er soll eine Verwandte heiraten, deren sieben Ehen bisher nur Unglück brachten und er muss einen Dämon besiegen, damit dieser Fluch gebrochen wird. Außerdem muss er seine Frömmigkeit durch Werke beweisen. So wie schon sein Vater, begräbt er von Tyrannen umgebrachte Landsleute, obwohl dies – ähnlich wie es Antigone in Theben geschieht – bei Todesstrafe verboten ist. Einen Toten aber in Würde der Erde zu übergeben, ist Gottesgebot.

Tobias, dargestellt als wanderndes Kind, wird von einem Gefährten geführt. Das ist der Erzengel Raphael, was er aber nicht weiß.

Ein rätselhafter Fisch voller Aggression und heilender Kraft … („Heilkraft“)

Länge: 01:21

Als Tobit sich in einem großen Strom wäscht, wird er von einem Fisch angefallen. Als dieser Fisch getötet ist, rät ihm der Engel, dessen Eingeweide zu verbrennen. Mit einer Tinktur aus dem Innern des Fisches gelingt es Tobit später, die Augen des blinden Vaters zu bestreichen und ihn wieder sehend zu machen. Das Gegengift, gewonnen aus dem bissigen und wohl auch giftigen Fisch, vertreibt auch den Dämon, der in jeder Hochzeitsnacht der jungen Frau, die Tobit heiraten und befreien soll, deren bisherige Ehemänner tötete. Latein- und Griechischlehrer meines Gymnasiums, die auch das Hebräische unterrichteten und aus dem Kontext der Lehranstalt Pforta stammten – der Schule, an der Friedrich Nietzsche lernte – hatten die Gewohnheit, wenn einer von uns Schülern gähnte, zu sagen: Tobias 6, Vers 3.

Das wird mit Luther übersetzt mit „O Herr, er will mich fressen“. Es spielt an auf das aufgerissene Maul des offenbar großen Raubfisches.

„Vor seinem Tod erlebt Tobias mit Genugtuung den Fall von Ninive, der Stadt des Zorns“

Länge: 01:41

Die Bilder auf Panel 47, die sich mit dem Buch Tobias befassen, nehmen einen großen Platz ein. Am Ende seines Lebens erlebt Tobit „mit Genugtuung“ den Untergang von Ninive, der Stadt des Tyrannen, der mit ihr untergeht.

Die Rückkehr Judiths nach Bethulia / Sandro Botticelli (1472)

“Ihre Dienerin trägt den Kopf von Holofernes”

Länge: 01:39

Judith sucht den Belagerer von Jerusalem, Holofernes, in dessen Lager auf, macht ihn betrunken und schneidet dem starken Mann, der nach der Liebesnacht wie ohnmächtig schläft, das Haupt ab. Sie gehört im Bilderatlas zu den Frauen mit „gezücktem Schwert“. In dem Bild trägt ihre Dienerin auf ihrem Kopf den (verkleinert dargestellten) Kopf des toten Holofernes. So ist der Tod des Tyrannen bewiesen. Es geht um Pathos-Formeln. Sie heißen auch „Dynamogramme“. Die Spannweite, das pathetische Intervall, erstreckt sich von „Kopfjägerin“ bis „Führendem und rettendem Engel“. Pathos ist bei Aby Warburg und Walter Benjamin nicht „geballter Impetus in einer Richtung“, sondern polyphones Netz, das um sich greift.

Georges Didi-Huberman nennt die Panels – und vor allem ihren Gesamtzusammenhang – „Orientierungstafeln für den Ausgang aus dem Desaster“.

Tafel 45 - Bild 6. Jacopo und Tommaso Rodari (1491 – 1509) / Darbringung im Tempel mit Herkules-Relief auf dem Altar

Der Moment im Leben des Gottessohnes, in welchem er im Tempel quasi offiziös Gott vorgestellt wird – „es werden zwei Tauben geopfert“ –, das Offering Christi, gehört zu den ursprünglichen Feiertagen. In der Darstellung dieser bedeutenden Stunde ist unterhalb des „wie bei einer Taufe“ gehaltenen Christkindes das Relief des Herkules wiedergegeben. Des „siegreichen Tatmenschen.“

Herkules ist im Bilderatlas von Aby Warburg mehrfach präsent. Der Halbgott, der schon in der Wiege mit einer Schlange kämpfte, ist ein besonders rätselhafter ikonologischer Fall. Anders als die, meist affirmativen, Heldengeschichten, welche die Literatur überliefert, treten in den Bildern die „Arbeitsvermögen“, die Aggressivität und Rücksichtslosigkeit des „herkulischen Griffs“ und die Irrfahrten dieses „Vorreiters der Arbeiterklasse“ (Heiner Müller) vor die Augen.

Tafel 57 / Bild 8 / Albrecht Dürer 1498

Herkules bekämpft mit der Tugend die Laster (Eifersucht)

Es handelt sich um ein Bild von Albrecht Dürer. Links unten zwei Figuren, von denen eine als Teufel gekennzeichnet sind. Das „Emblem der Eifersucht“, eine der Sünden, welche Herkules und das Emblem der Tugend gemeinsam bekämpfen, wird von dem Teufel oder dem „Gespenst aus der Antike mit Hörnern auf dem Kopf“ wohl beschützt. Sowohl das Emblem der Tugend wie Herkules verfügen über lange Schlagstöcke. Der Baumstamm, mit dem Herkules zuschlägt, hat an der Unterseite noch Wurzeln.

Die Charakteristiken des Herkules sind im Bilderatlas verschieden. Die Taten des Herkules, wie sie die Renaissance aus der Antike rezipiert, enthalten „Werke“. Im 20. Jahrhundert hat man auch von der Seite der Arbeiterbewegung – und der Dramatiker Heiner Müller hat dies in Einzelheiten ausgeführt – in der Gestalt des Herkules den Begriff der Arbeitskraft wiederzuerkennen geglaubt. Das Bild des „Gesamtarbeiters“ (Marx) auf den Weltausstellungen in Paris von 1937 und in New York von 1939 knüpft an die Ikonographie von Herakles an. Alle „Arbeiten“ und „Werke“, die Herakles vollbringt, erfolgen aber jeweils in fremden Diensten, denen eines königlichen Tyrannen, der mit seinen Aufträgen an sich den Helden Herakles vernichten, zumindest aus seinem Bannkreis entfernen will. So sind alle Arbeiten des Heroen giftdurchtränkt sowie jenes Gewand, das ihm zum Ende seines Lebens durch sein Gift die Haut verbrennt. Er hält es in seiner Haut nicht länger aus, gibt seine Unsterblichkeit auf und lässt sich auf einem Scheiterhaufen verbrennen.

Einerseits reinigt er durch robuste Vorkehrungen den Augiasstall, scheint also resolut und produktiv tätig. Andererseits kennzeichnen ihn Aggressivität und auch ein großes Quantum an Brutalität und Rücksichtslosigkeit. Analysiert man die Gesamtmitteilung der Ikonologie des Herakles, ergibt sich ein Monstrum, kaum ein „Befreier“. Von den Buchdrucken des niederländischen Druckers Goltzius bis zu den Darstellungen im Bilderatlas wechseln die Embleme des Herkules zwischen Entschiedenheit und Ambivalenz.

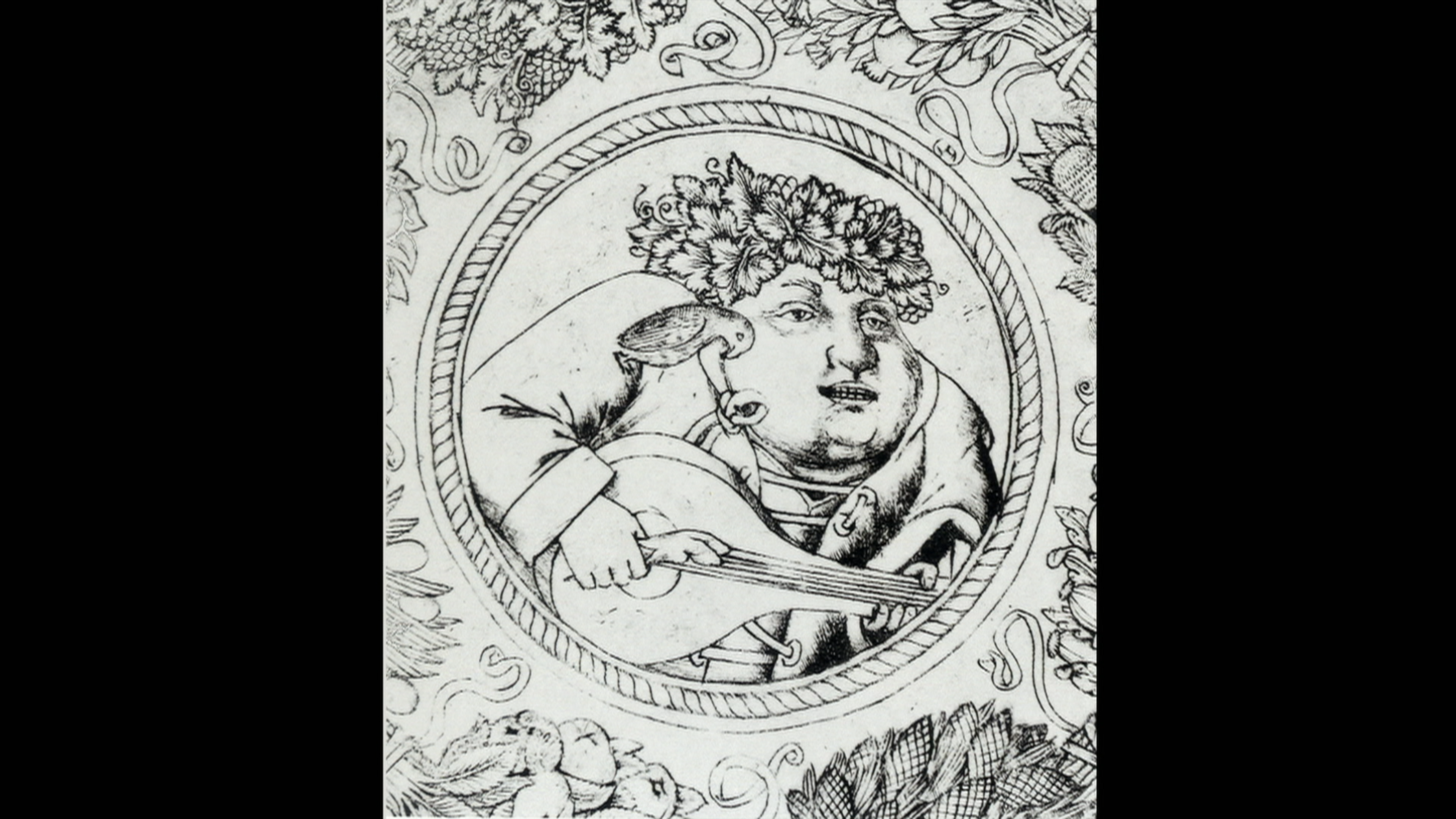

Tafel 38

Vorbemerkung: Bei den Bildern Nr. 2 und 3 von Panel 38 geht es um die Relation zwischen dem mixed style, Buchdrucken der Renaissance und der Antike. Bei Bild Nr. 2 bezieht sich die Konstellation auf “Grausamkeit der Liebe”, bei Bild Nr. 3 auf Groteske, Musik und dabei ein spezifisches Instrument. Im letzteren Fall findet 100 Jahre nach den von Warburg zitierten Buchdrucken die Rückbeziehung der Musik auf die Antike und damit die Entstehung der Oper statt. Diese Beziehung hat keine historisch-tatsächliche Verbindung zur Antike, sehr wohl aber eine mentale und stoffliche. Es ist verblüffend, dass Warburg in den “preminlilary versions”, im Anhang des Bilderatlas auf dem dortigen Panel 60, den Komponisten Jakopo Peri konstelliert, dem der erste Rückgriff auf die Antike in Form einer Oper zu verdanken ist, Stoff dieser Oper ist Ovids Geschichte der Verfolgung der Nymphe Dafne (das kleine “f” italienisch geschrieben) durch den gierigen Gott Apoll. Unter dessen Händen wird die junge Frau zu Holz. Jedoch nicht zu einem beliebigen, sondern zum “Lorbeerbaum, dessen Blätter nicht welken”. Seit jener Untat, so Ovid, bevölkert der Lorbeerbaum die Küsten des Mittelmeerraums. Noch auf dem Kopf Caesars, in dem Moment, in dem er ermordet wird, befindet sich ein Rest Lorbeer. Das rettet den Diktator nicht, weil Lorbeer, entstanden aufgrund eines Vergewaltigungsversuchs, niemanden rettet. Jakopo Peri hat auch die Festoper aus Anlass der Hochzeit des Königs Henri Quatré mit Maria von Medici komponiert. Alles dies einige Jahre vor der ersten in der Operngeschichte gezählten Oper von Claudio Monteverdi, Orfeo.

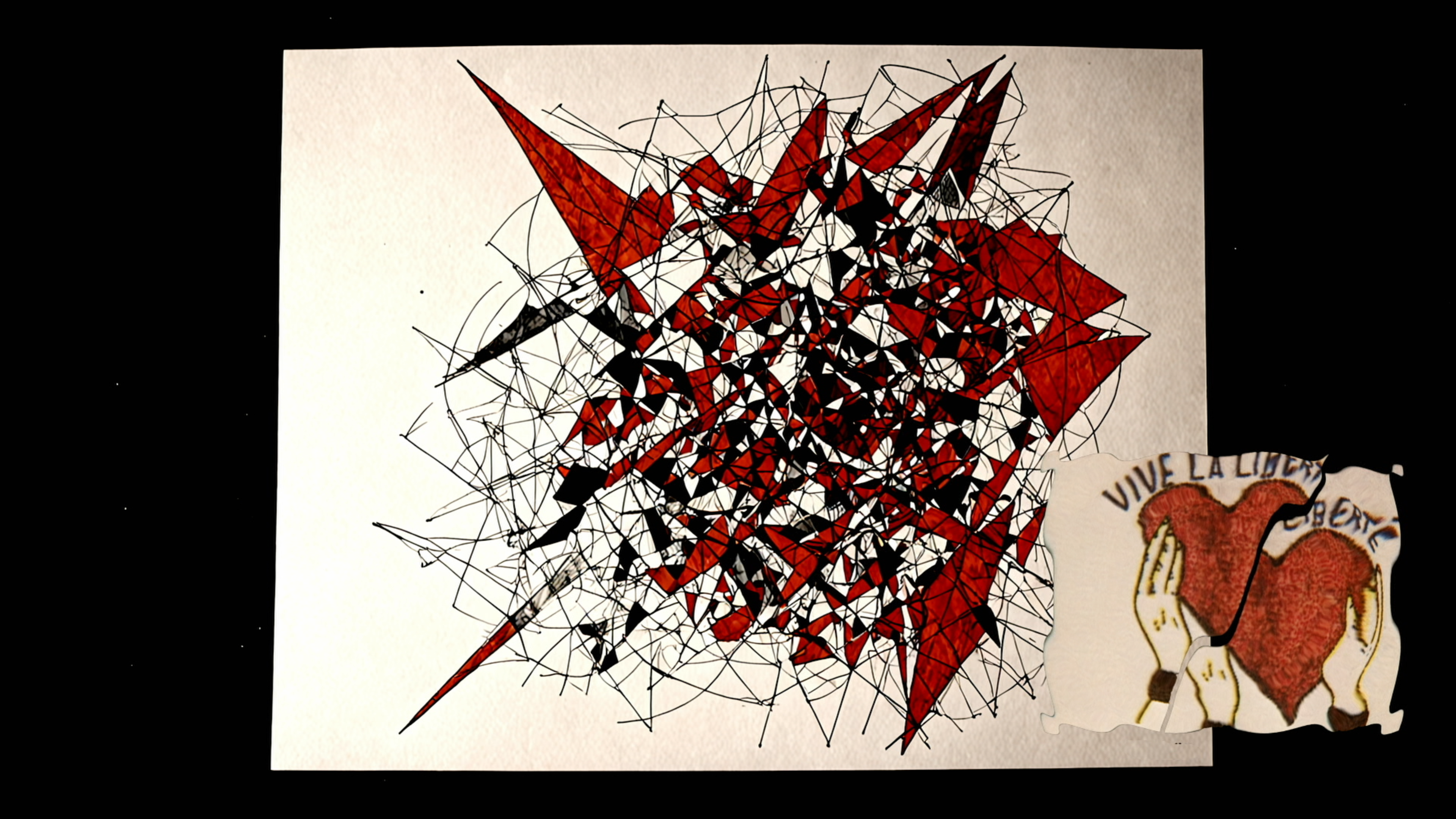

Tafel 38, Bild 2

Die Grausamkeit der Liebe / Einer der sogenannten Otto-Drucke / 1465 - 1480 / Baccio Baldini zugeschrieben

Länge: 2:49

Ein Liebespaar. Der Liebhaber ist an einen Baum gefesselt. Seine Brust ist anatomisch geöffnet. Die Liebste hat ihm sein Herz aus der Brust genommen und halt es ihm vor Augen. Manieristisches Bild, das in der Antike nach meiner Kenntnis keine Entsprechung hat.

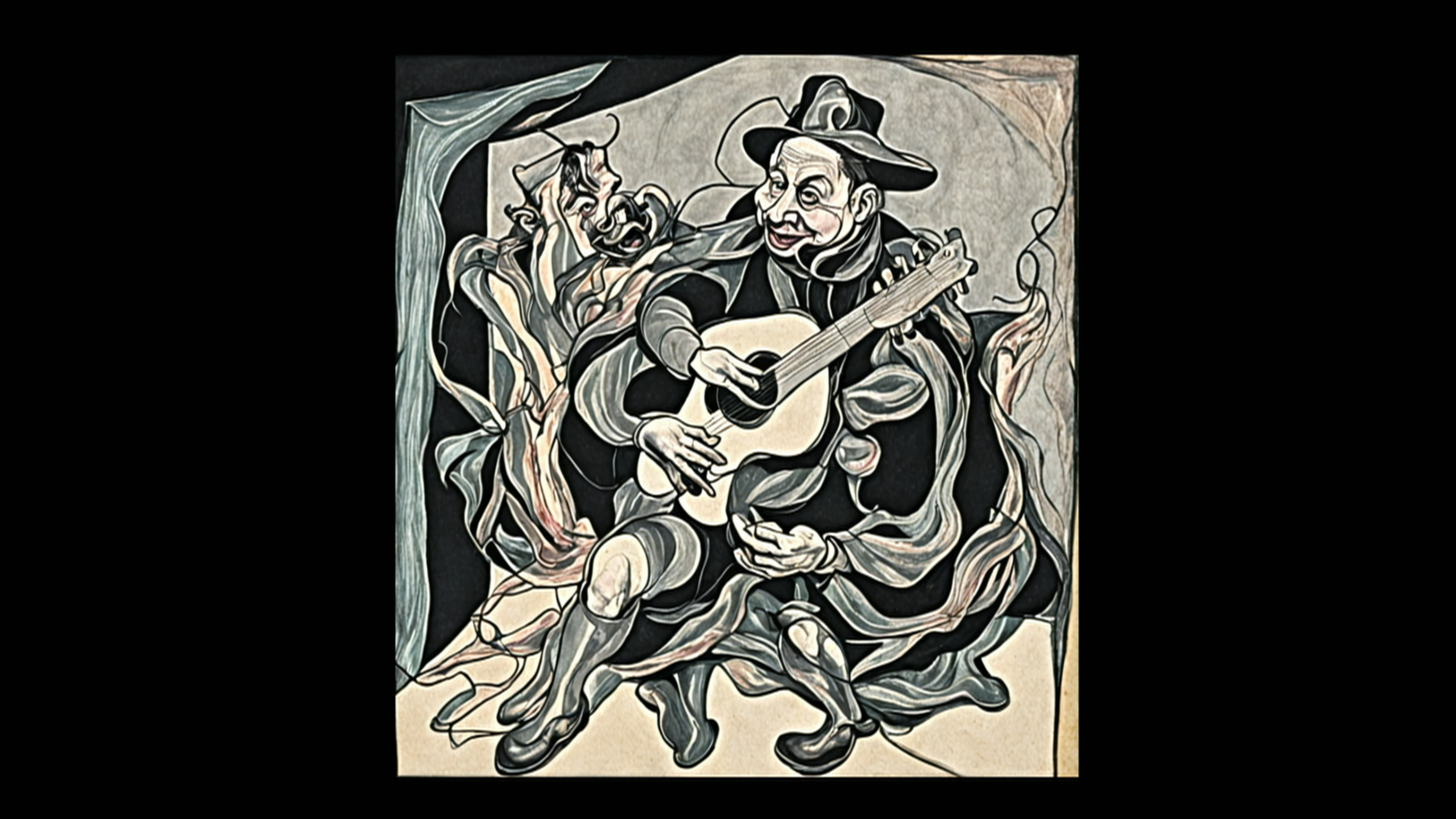

Tafel 38, Bild 3

Groteske Büste eines Lautenspielers / Einer der sogenannten Otto-Drucke / 1465 - 1480 / Baccio Baldini zugeschrieben

Länge: 5:33

- Das Glück / Fortuna

- Sammeln, was vom eingestürzten Zusammenhang in der modernen Welt übrigbleibt…

- Kunstgeschichte in ihrer Longue Durée (Georges Didi-Huberman)