Die Ausstellung in den Uffizien in Florenz

Die Ausstellung in den Uffizien in Florenz

Wir Heutigen sind Zwerge auf den Schultern von Riesen. Das habe ich stark empfunden bei einer Ausstellung der Schweizer Stiftung Fundaziun Nairs. Der Titel der dreitägigen Veranstaltung lautete: Kolloquium Warburgs Passage.

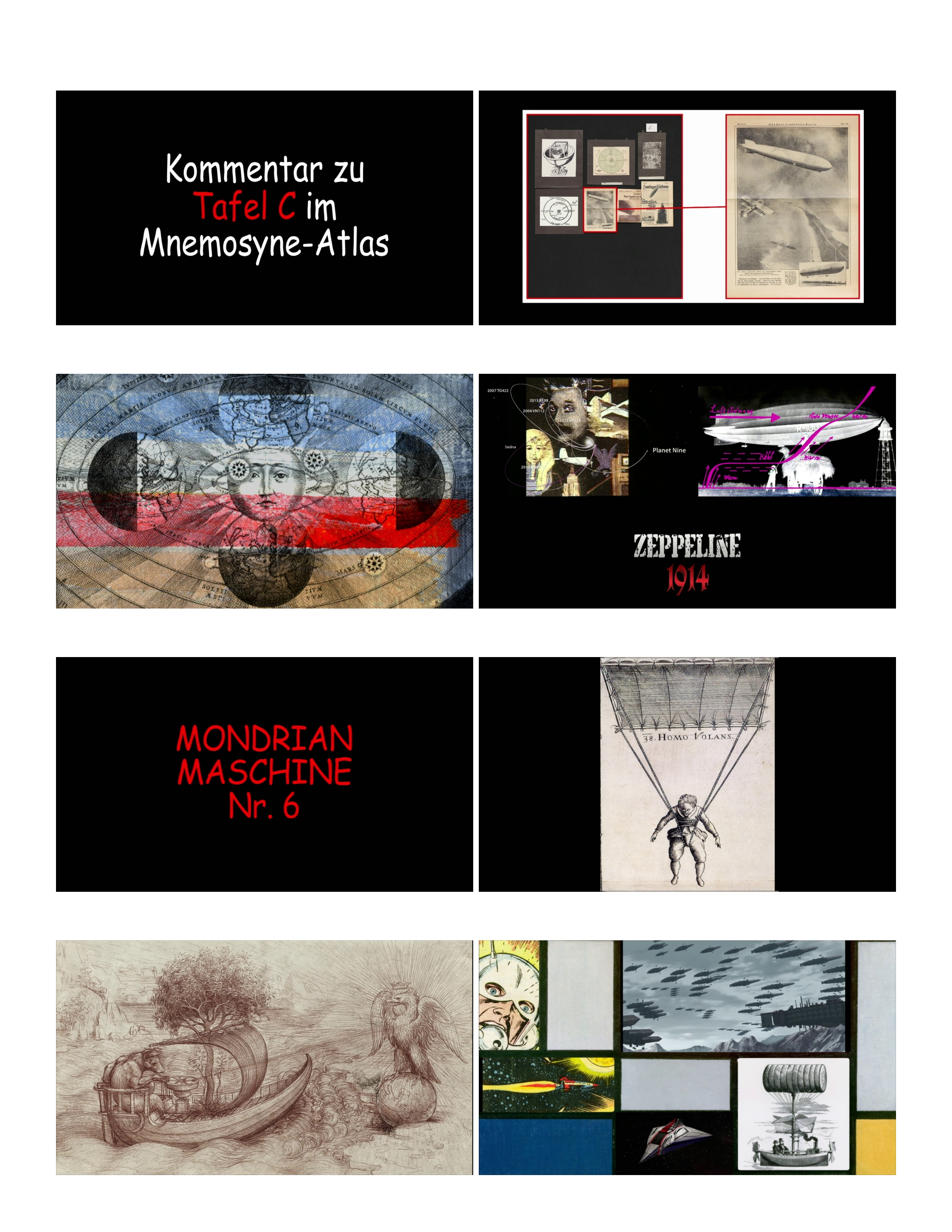

Für diese Ausstellung habe ich Kommentare in Form von Tafeln (Drucke auf Aluminium, Holz und anderen Materialien) und Filme angefertigt.

Screen 1: Kommentar zu Tafel C / Mondrian Maschine Nr. 6: Der fliegende Mensch Screen 2: Kommentar zu einem Bild aus Tafel 77 des *Bilderatlas*: „Der Sohn verteidigt die Mutter“

In Nachfolge der Ausstellung in Fundaziun Nairs hat dann Prof. Dr. Gerhard Wolf vom Max-Planck-Institut in Florenz im Niobidensaal der Uffizien eine erweiterte Ausstellung meiner Kommentare kuratiert.

Hier kam, aus Höflichkeit gegenüber dem Ort und der dort bereits vorhandenen Bildwerke, hinzu:

Screen 3: Digitale Kommentare zu *Triumphaler Einzug von Henri IV in Paris* von Peter Paul Rubens / „Die ungleichen Augen“ / Tod des guten Königs Henri IV im Mai 1610. Die Musik reicht von John Cage „As slow as possible” bis zu György Ligetis “Lontano”.

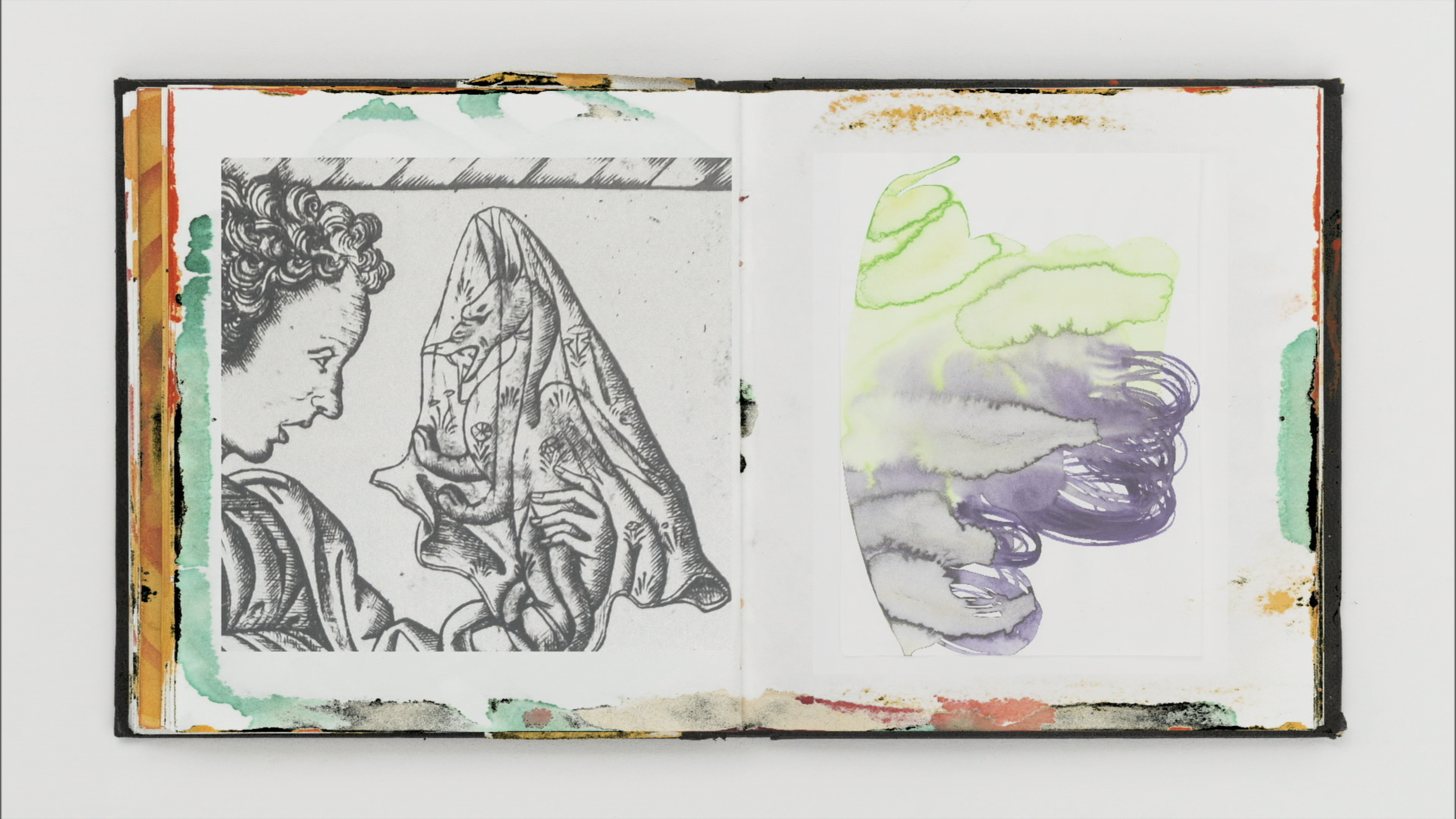

Wie gesagt, begleiteten Tafeln aus Aluminium und Holz, in der Schweiz wie in Florenz, die Screens. Sie zeigen auch Bilder aus dem Buch Katharina Grosse / Alexander Kluge – Das Separatrix Projekt. Das Buch geht aus von dem Philosophen Leibniz und dessen Theorie der „Nahtstellen zwischen unvereinbaren Gegensätzen“. Nicht das Zentrum entscheidet über das Wesen einer Sache, sondern die Außenhaut, die “Berührung mit dem Draußen“. Dies ist das diametrale Gegenteil des Dualismus von Descartes. Die Aquarelle in dem Buch von Katharina Grosse korrespondieren mit Bildern auch aus dem Bilderatlas Mnemosyne.

Inzwischen habe ich weitergearbeitet. Ein wichtiger Anlass dafür war, dass ich auf die Sammlung der Library der Cornell University, die sich auf den Bilderatlas Aby Warburgs bezieht, antworten wollte. Ich bin aber generell überzeugt, dass wir Heutigen gut daran tun, solitäre („edelsteinartige“) Arbeitsansätze wie den Aby Warburgs und denjenigen Walter Benjamins fortzusetzen. Dass wir Zwerge sind, hindert uns nicht am Werken. Wir werden dem Wahn in unserem Jahrhundert – der mich verblüfft – nicht antworten können, wenn wir nicht alle verbündeten, emanzipatorischen, konstellativen, generös gesinnten Geister aufrufen und ihre Arbeiten fortsetzen. Die Moderne ist keine Frage bloßer Neuerung, sondern sorgsamer Sammel- und Reparaturarbeit.

Bild links aus dem Bilderatlas ist ein vergrößerter Ausschnitt. Das Bild aus der Frührenaissance hat den Titel „Logica“. Die „Schlange“ oder das „bissige Monstrum“ ist von einem Tuch verhüllt. Es assoziiert „Eva und die Schlange“, ebenso wie auffällig ist, dass die „Logik als Tier“ offensichtlich aggressiv und bissig zu sein scheint. Die Glieder haben Krallen. Der „feste Griff“ wiederholt sich in der Hand der jungen Frau. Rechts im Bild ein Aquarell von Katharina Grosse. Aus: Katharina Grosse, Alexander Kluge – Das Separatrix Projekt, Spector Books, 2022, S. 584-585.

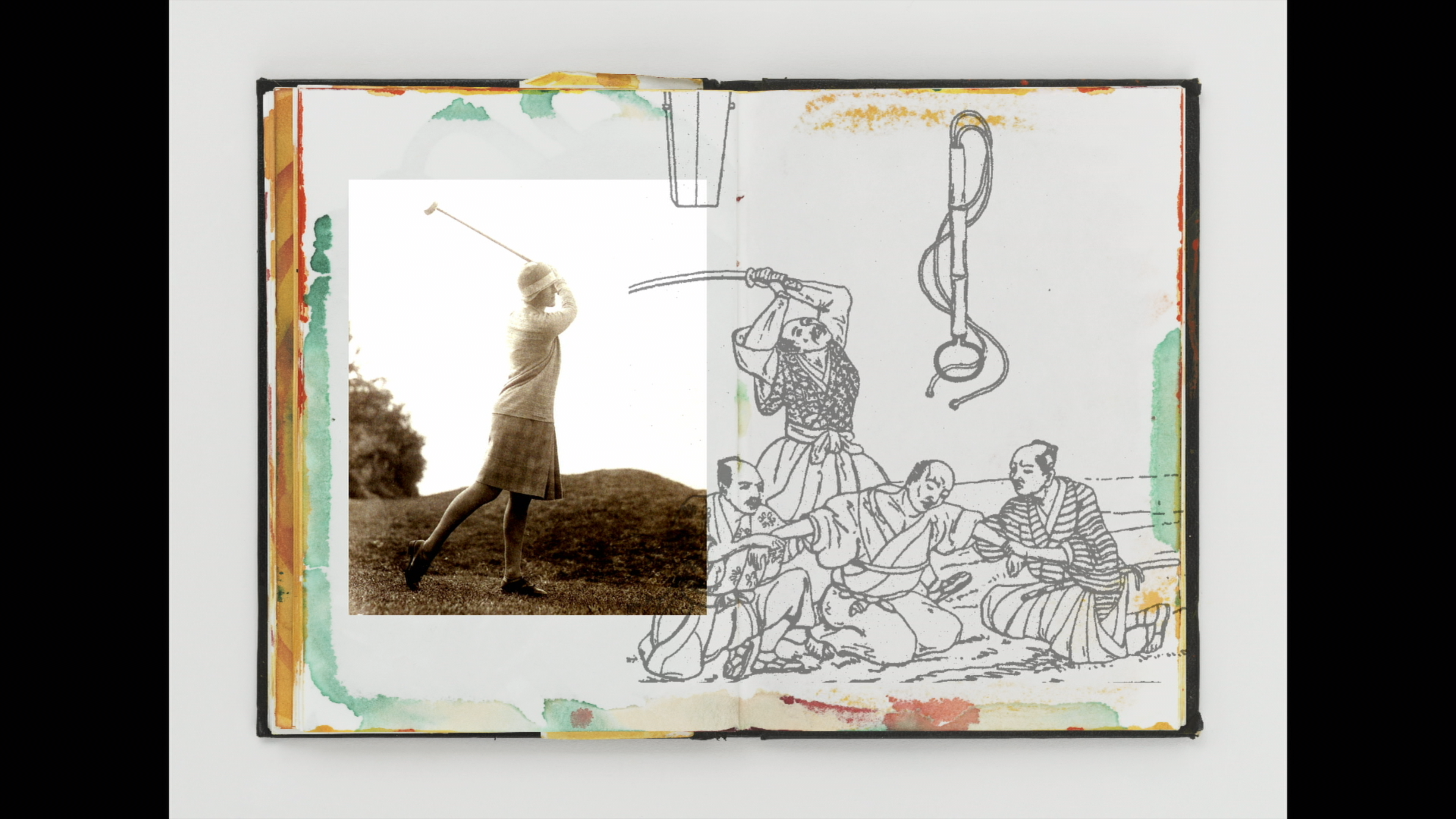

Das Bild links aus Panel 77 zeigt den Golf-Champion Erika Sellschopp. Die Geste, in welcher diese „Sportlerin“, Ninfa und Todesgöttin, den Golfschläger hält, ist auch die Geste, mit der – an einer anderen Stelle des Bilderatlas – der Gefährte des Samurai, seinem Herrn, der soeben Seppuku begeht, den Kopf abschlägt, um die Qual des geliebten Herrn zu verkürzen. Es ist aber auch die Schlagrichtung eines jeden geübten Henkers, der mit dem Schwert tötet.

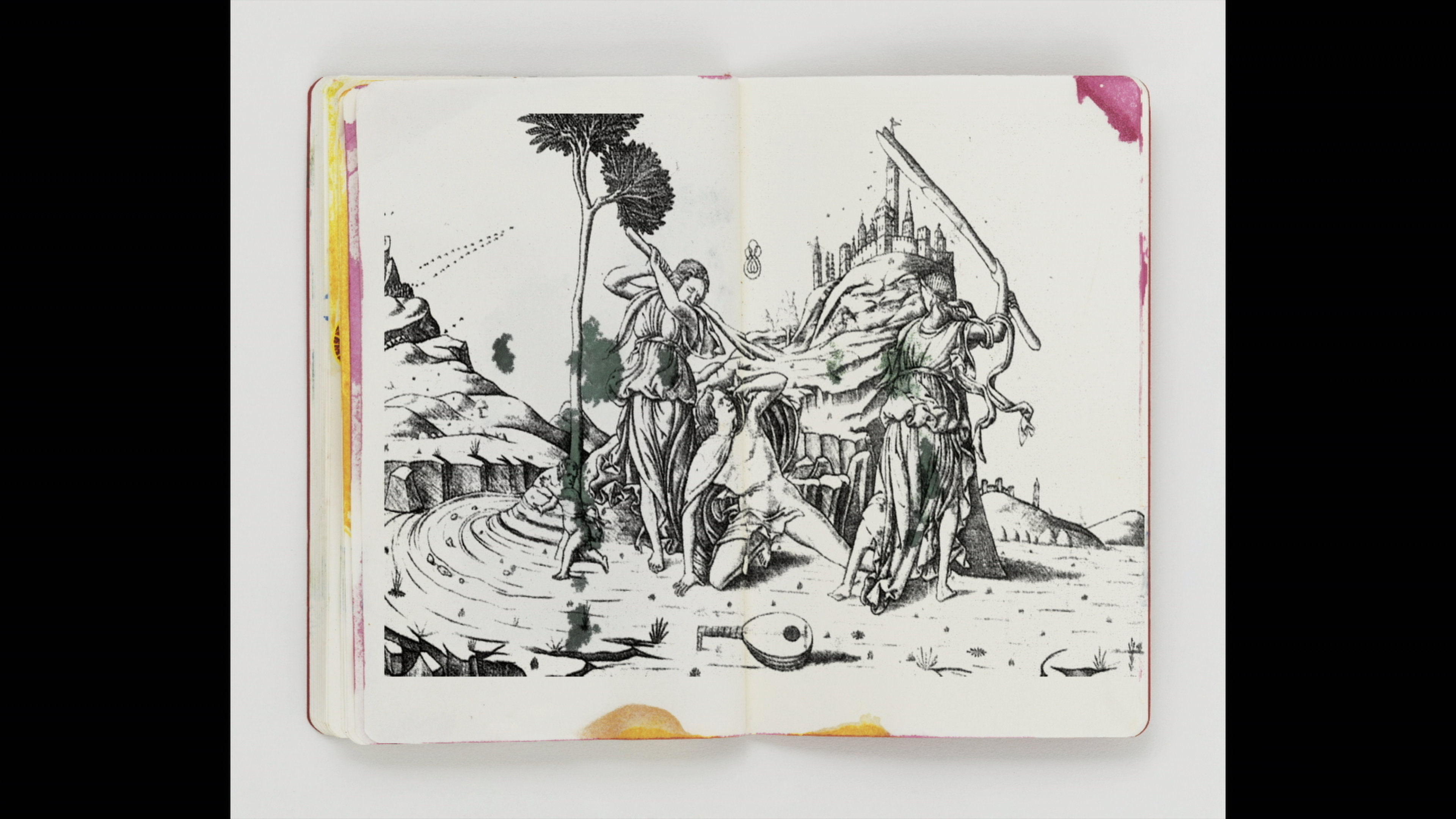

Tod des Orpheus

Die gleiche Geste des Zuschlagens auf einer anderen Tafel des Bilderatlas: Tod des Orpheus. Tessanische Frauen, die einem Kult des Dionysos angehören, erschlagen – nach Ovid – den Poeten. Am Ende treibt der Kopf, getrennt vom Leib, den Strom hinab in Richtung See. Immer noch singt dieser Kopf. Auf einer glückseeligen Insel der Ägäis wird er landen.

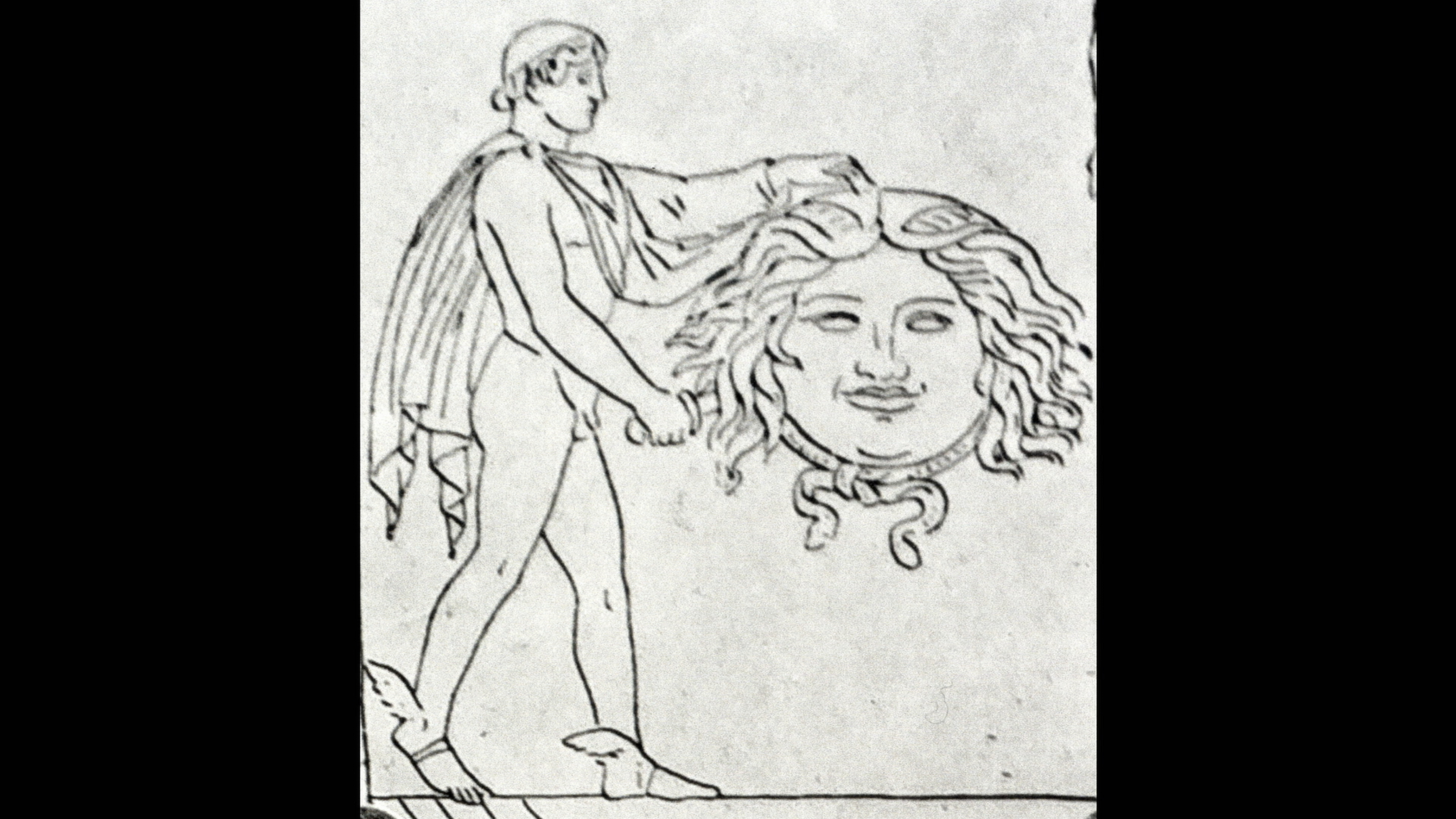

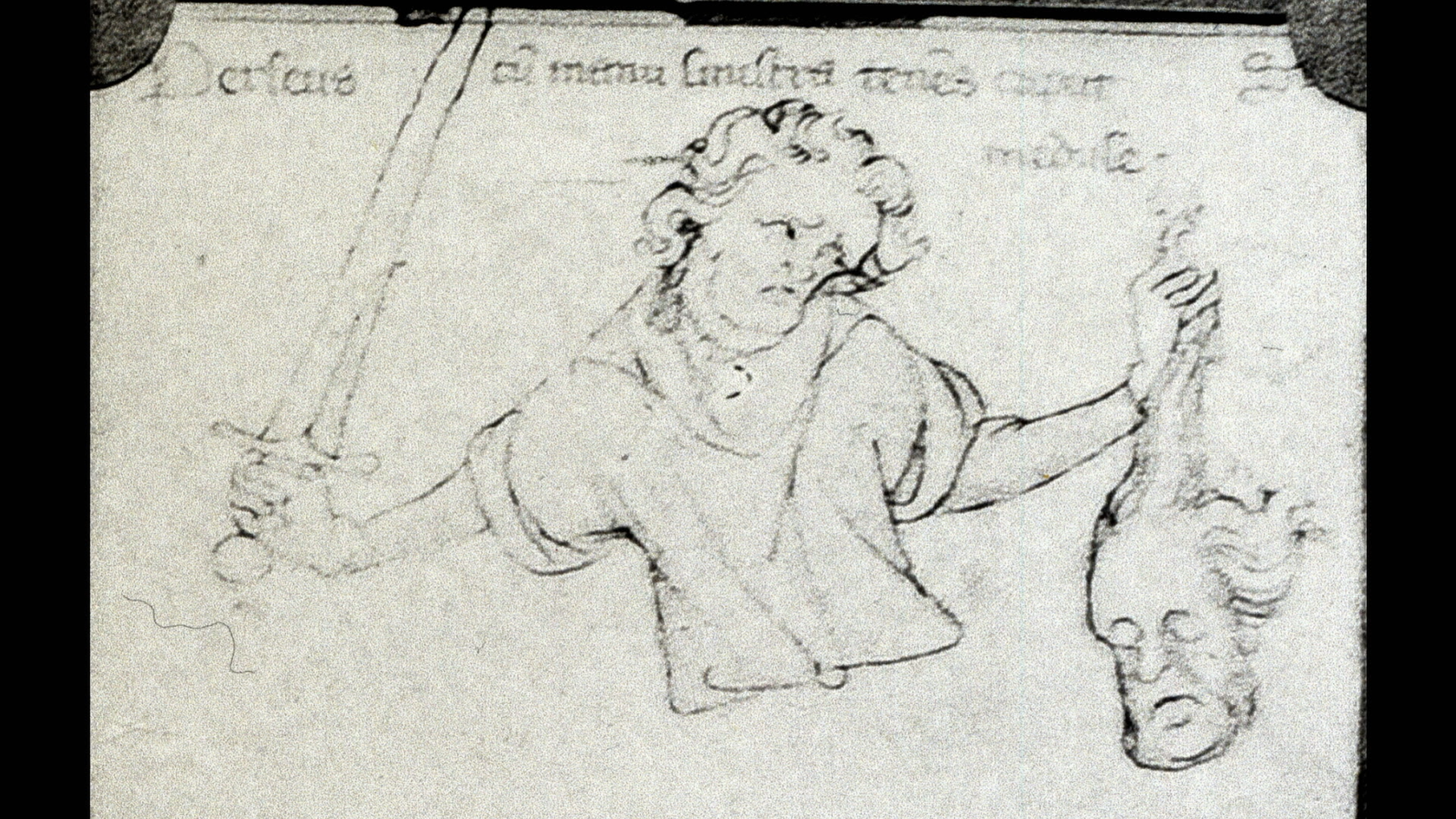

Andere Konstellation desselben Motivs: In einer arabischen Variation. Perseus („als Sternenbild“) schlägt dem Dämonen Gul den Kopf ab.

Perseus mit dem Kopf der Medusa.

Kontaktbogen zu der Ausstellung Kolloquium Warburgs Passage in der Fundaziun Nairs

Zu Panel 20 – Perseus mit dem Kopf des Dämonen Gul (als Sternenbild)

Offenbar frappiert Aby Warburg, dass die Geschichte von Perseus, welcher dem schrecklichen Gespenst Medusa den Kopf abschlägt, eine Wandergeschichte ist. Sie kommt, so Warburg, aus dem Orient. Sie ist aber auch umgekehrt aus der griechischen Erzählung ins Morgenland zurückgewandert. In dem Bild enthauptet ein Held den Dämonen Gul durch Kopfabschlagen.

Zu den Grundannahmen der Dialektik der Aufklärung von Max Horkheimer und Th. W. Adorno, einem Text, dem ich anhänge, gehört, dass man der Dämonie, den Gespenstern, der Riesenhaftigkeit des Außermenschlichen oder der Monstrosität von Vergangenheiten nicht dadurch entrinnt, dass man sie enthauptet. Nach Max Horkheimers, Th. W. Adornos und auch meiner Überzeugung, wird durch Abschlagen des Kopfes nirgends etwas entschieden. Es ist auch – und hier bewege ich mich in der Denkweise von Aby Warburg – keinesfalls sicher, dass der Dämon oder das „Unbezwingliche“ oder das „Abgründige in der Natur“ oder „die bösartigen Tunnels in der Menschenseele“ – all dies sind Geister, spirituelle Wesen – überhaupt enthauptet werden könnten. Sie werden nur freischwebend in die Welt entlassen und sie summieren sich im Laufe der Zeit zu einer Art „dämonischer Wetterfront“.

Mich hat die arabische Version des Bildes aus Abd al-Rahmanns Buch der Fixsterne auf Panel 20 stark beeindruckt. Bei Aby Warburg findet man zahlreiche Versionen dieser gewaltsamen Begegnung zwischen Perseus und der Medusa. Es ist mir wichtig, dass in der antiken Mythologie die Entstehung der POETISCHEN KRAFT, symbolisiert im Wappentier der Dichtkunst, dem Pegasus, auf diesen Schlag ins Genick der medusa fokussiert ist. Denn die Geburt des Pegasus wird hergeleitet aus den Blutstropfen und den Knochensplittern unmittelbar nach dem Schlag, der das Haupt der Medusa von ihrem Rückgrat trennt. Aus solcher Tat und Bitterkeit entsteht – nach Ovid und Th. W. Adorno – die Poetik. Sie entsteht nicht aus Schönheit, schon gar nicht aus Unterhaltung – leider dann auch nicht aus Freiheit und Lust allein. Poetik entsteht konfrontativ aus bitterem Leid, wie es die Guillotine im fünften Jahr der Großen Französischen Revolution und die Mauserpistole in Russland im Jahr 1937 ausmacht, welche bewährte Revolutionäre tötet.

Die Herausforderung, die von den Konstellationen Aby Warburgs ausgeht, lautet: Wie kann ich, wenn doch alle große Kunst aus in Bitterkeit und Leiden ihre Substanz hat, subkutan – unter der Haut – so viel Lust und Freiheit dennoch zusammenbringen, dass sich gegen das Fatum anerzählen lässt? „Die Macht des Faktischen“, das ist der Feind der Einbildungskraft. Das Vorstellungsvermögen hat eine natürliche Energie. Der konstellative Ansatz dazu bildet in dem Bilderatlas einen Hauptansatz.

- Mein Motiv

- Die Ausstellung in den Uffizien in Florenz

- Was trägt die junge Filmkunst zur ARCHÄOLOGIE DER VISUELLEN ERFAHRUNG bei?